喜報|南京明基醫院副院長李澄教授團隊榮獲瑞華醫學獎

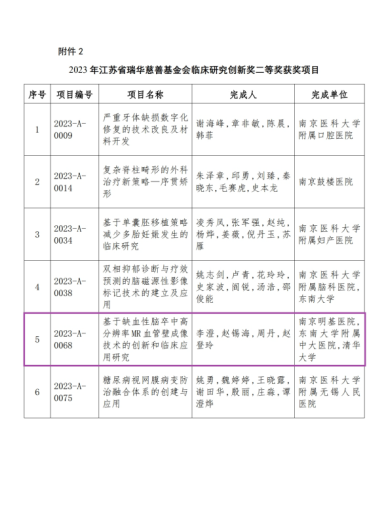

發佈時間:2023.07.20日前,在南京医科大学发布的《关于公布2023年江苏省瑞华慈善基金会临床研究创新奖获奖结果的通知》中,我院放射科李澄教授团队创新项目“基于缺血性脑卒中高分辨率MR血管壁成像技术的创新和临床应用研究"获得了二等奖,这是我院在江苏省瑞华医学奖奖项新的突破!“江苏省瑞华慈善基金会临床研究创新奖"是由江苏省瑞华慈善基金会(以下简称“瑞华慈善基金会")设立的奖项,主要奖励具有突出贡献的创新性临床研究成果,由瑞华慈善基金会授权委托南京医科大学组织实施。每年吸引了省内众多的医学研究专家踊跃申报。

南京明基医院李澄教授、周丹主任和清华大学赵锡海教授长期合作,针对预防和控制脑血管病这一我国亟待解决的公共健康问题,在国内较早引进并积极运用三维高分辨率磁共振颅内管壁成像技术(3D MR vessel wall imaging techniques)对颅颈动脉斑块进行了一系列研究,通过一次扫描即可快速获得全脑动脉的三维血管图像,清晰显示颈动脉、颅内动脉的管腔及管壁情况,并且大范围立体地显示颅内动脉全程斑块的重构、分布及成分等特征,从而判断斑块的易损性,预测脑血管事件的再发风险,为了在临床上更好的推广应用颅内动脉MR血管壁成像,李澄教授和赵锡海教授在2019年牵头撰写了《颅内MR血管壁成像技术与应用中国专家共识》在专业权威杂志中华期刊《中华放射学杂志》上发表,并在2021年初作为主要起草人发布了行业标准《颈动脉磁共振管壁成像质量控制要求》,2022年作为主编之一李澄教授还出版了《长三角临床放射临床质控标准》。围绕该课题项目共获得两项国家自然科学基金和两项省卫健委面上项目资助,发表论文25余篇,其中SCI收录论文11篇。这些工作极大推动颅内动脉和颈动脉MR血管壁成像的标准化,提升了对颅颈动脉狭窄病因和易损斑块的诊断效能,为开展颅颈动脉疾病的人群队列研究和临床试验提供了标准化影像学检查方案,为血管壁成像规范化报告书写提出了推荐意见,保障了该技术在临床的规范应用,有力地推动了颅内动脉MR血管壁成像的发展。

研究团队基于高分辨率MR血管壁成像技术对缺血性脑卒中展开了一系列临床应用研究,前期主要关注易损斑块特征识别在缺血性脑卒中中的作用,在研究工作中证实易损斑块的特征与脑血管症状的发生风险相关,进一步发现了不完整Willis环在脑血管系统整体血流动力学状况中的重要作用,并且与颈动脉粥样硬化斑块中IPH的存在显着相关。

研究团队通过随访纵向研究探讨了颈动脉斑块进展与复发性缺血性脑血管事件之间的关系,证实了颈动脉壁体积的年变化是复发事件的独立预测因子,以及发现颈动脉壁体积的年度变化可以提高斑块内出血和纤维帽破裂对复发性缺血事件的预测价值。另一方面研究团队结合二维和三维MR血管壁成像技术探讨了不规则颈动脉粥样硬化斑块表面与随后的VEs之间的关系,结果表明,颈动脉斑块表面的形态学特征,特别是不规则斑块表面,对后续血管事件的发生具有预测价值。

研究团队在研究颈动脉的基础上进一步探索颅内动脉与共存疾病以及缺血性脑卒中的关联,旨在为脑卒中预后提供更多层次的诊断和治疗策略。研究发现了颈动脉易损斑块与脑小血管病共存与急性缺血性卒中的风险增加之间的关系,并进一步探究易损斑块的影像学特征与脑小血管病的关系,为临床医生提供了更好的诊断和治疗策略。研究团队还发现了与单一血管床相比,共存颅内狭窄和颅外颈动脉斑块易损特征(如坏死脂质核)对后续血管事件的发生具有更高的预测价值。

研究团队除应用颅颈动脉外,还积极拓展并应用到中老年人群、糖尿病人群股动脉、豆纹动脉等方向,试图更加全面的研究动脉粥样硬化相关疾病。研究结果证实糖尿病患者的斑块负担和股动脉斑块的患病率及部分斑块成分明显高于非糖尿病患者。

总之,研究团队针对动脉粥样硬化疾病开展了一系列全面深入研究,揭示了缺血性卒中的病因、危险因素、分类等,为脑卒中患者风险分层、预后提供给了更佳精准的诊断,为患者争取到了最佳诊疗时机,从而改善患者预后。

项目研究成果多次参加国际性大会和全国大会交流,以及省级放射学大会上做主旨发言,并在南京医科大学附属明基医院、东南大学附属中大医院、扬州大学附属医院等省内外数十家三级医院及二级医院推广应用,取得了良好的临床效果,推动了医学影像学行业的科技进步,产生了极大的经济效益和社会效益。

经滕皋军院士推荐,江苏省瑞华慈善基金会组织专家评审,“基于缺血性脑卒中高分辨率MR血管壁成像技术的创新和临床应用研究"最终荣获江苏省瑞华慈善基金会临床研究创新二等奖,该荣誉是对李澄教授团队十余年在此项目方面研究工作的认可,并极大鼓舞了放射科团队对临床医学影像刻苦钻研的热情!

南京医科大学附属明基医院放射科李澄教授团队